多可町ハザードマップ - 解説

多可町ハザードマップ - 解説

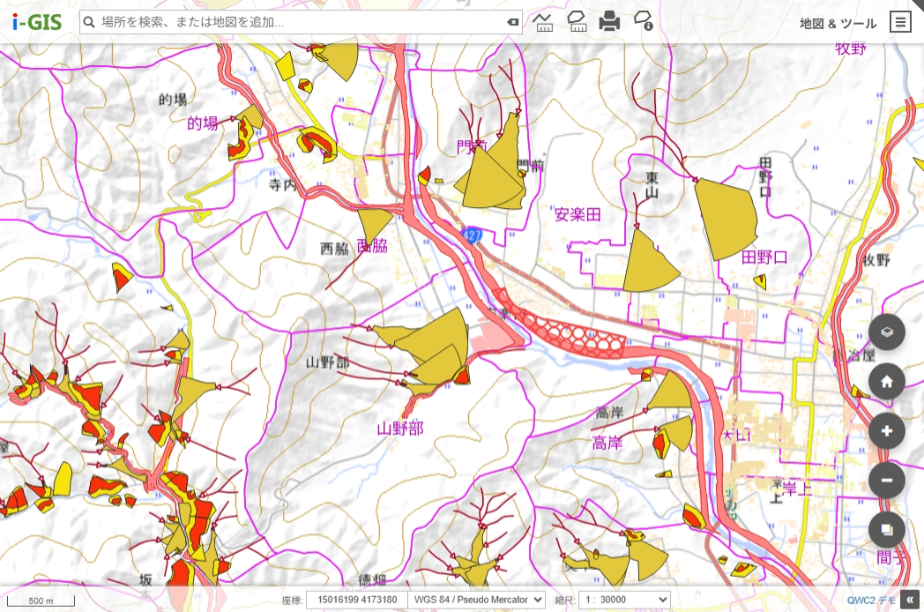

多可町のハザードマップ(土砂災害警戒区域、洪水浸水警戒区域)です。

ハザードマップ

多可町で発生する可能性のある災害は、土砂災害(土砂崩れ、土石流)と洪水災害(河川氾濫、洪水浸水)です。

地滑り、内水氾濫、津波、高潮は、多可町内では想定されていません。

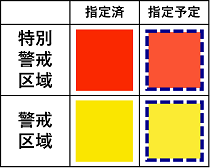

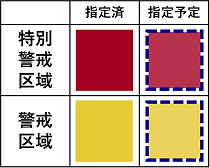

土砂崩れ(急傾斜地の崩壊)

- 急傾斜地の崩壊 - 特別警戒区域(レッド・ゾーン)

- 急傾斜地の崩壊 - 警戒区域(イエロー・ゾーン)

凡例 :

土石流

- 土石流 - 特別警戒区域(レッド・ゾーン)

- 土石流 - 警戒区域(イエロー・ゾーン)

- 土石流 - 危険渓流 ... 警戒区域の上流にあって、土石流の原因となり得る渓流

凡例 :

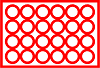

河川氾濫

- 氾濫想定区域 - 氾濫流

- 氾濫想定区域 - 河岸侵食

「氾濫想定区域 - 氾濫流」は、一般には「家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)」と呼ばれているもので、 家屋の流失・倒壊をもたらすような洪水の氾濫流が発生するおそれがある範囲を示すものです。

「氾濫想定区域 - 河岸侵食」は、一般には「家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)」と呼ばれているもので、 家屋の流失・倒壊をもたらすような洪水時の河岸侵食が発生するおそれがある範囲を示すものです。

凡例(氾濫流) :

凡例(河岸侵食) :

洪水浸水

- 浸水想定区域 - 想定最大規模

- 浸水想定区域 - 計画規模

- 浸水継続時間

「浸水想定区域 - 想定最大規模」は、一般には「洪水浸水想定区域(想定最大規模)」と呼ばれているもので、 想定し得る最大規模の降雨(計画規模を上回るもの)があり、河川が氾濫した際に浸水が想定される区域と水深をを示すものです。

「浸水想定区域 - 計画規模」は、一般には「洪水浸水想定区域(計画規模)」と呼ばれているもので、 10年 ~ 100年に1回程度の規模の降雨があり、河川が氾濫した際に浸水が想定される区域と水深をを示すものです。

「浸水継続時間」は、想定最大規模の降雨があり河川が氾濫した際に、氾濫水到達後、浸水深が 0.5m に達してから 再び 0.5m 未満に戻るまでの時間を示すものです。

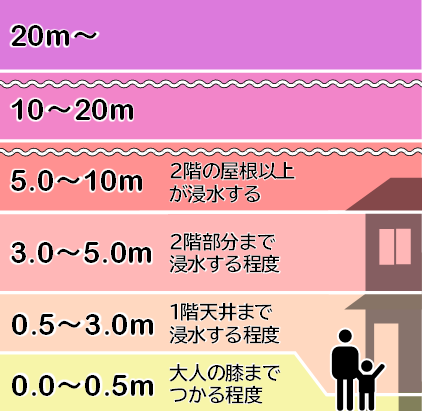

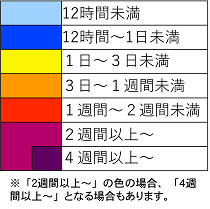

凡例(浸水想定区域) :

凡例(浸水継続時間) :

フレーム

集落

多可町内の集落の境界線を示すポリゴン・データです。

農林水産省が公開している農村集落境界データによるものですが、残念ながら、実際の境界線とはかなり異なる非常に大ざっぱなデータです。

多可町

多可町の領域を示すポリゴン・データです。

国土地理院の基盤地図情報によるデータです。

地形

多可町の地形をあらわすレイヤです。初期状態では非表示になっています。

等高線

国土地理院の基盤地図情報によるデータです。

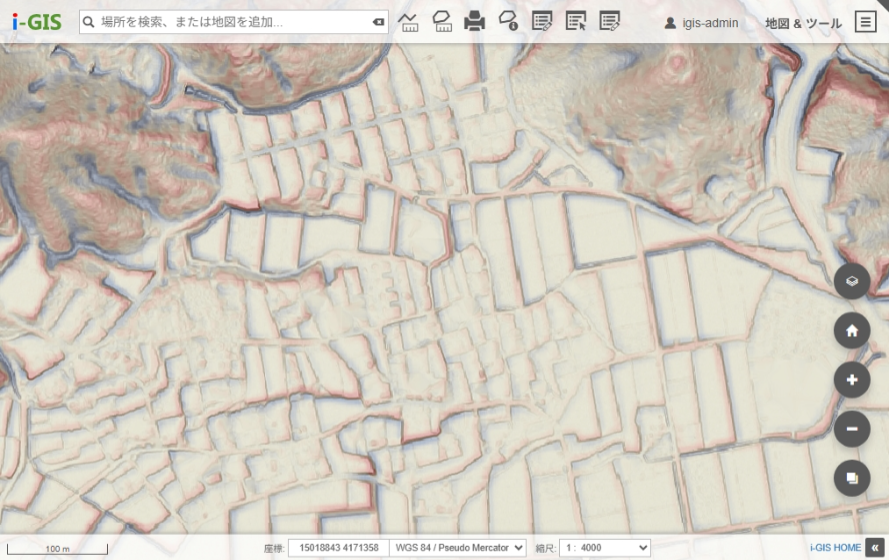

CS 立体図

尾根などの突き出た地形を赤みがかった色で表示し、谷などの窪んだ地形は青みがかった色で表示する 地形図です。傾斜がきついほど色味が濃く表示され、傾斜がなだらかになるほど色が薄くなり、 田圃や造成地などの平坦な場所は真っ白く表示されます。

林業の現場でよく用いられる地形図です。

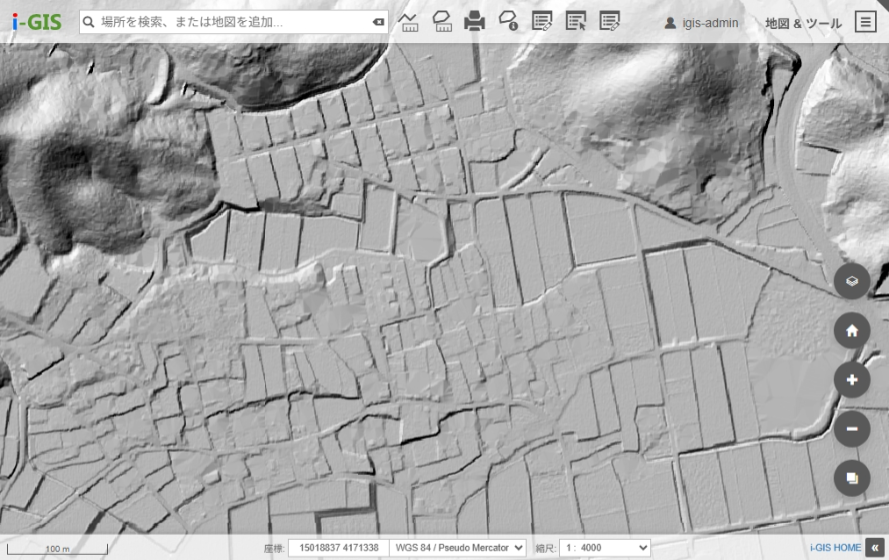

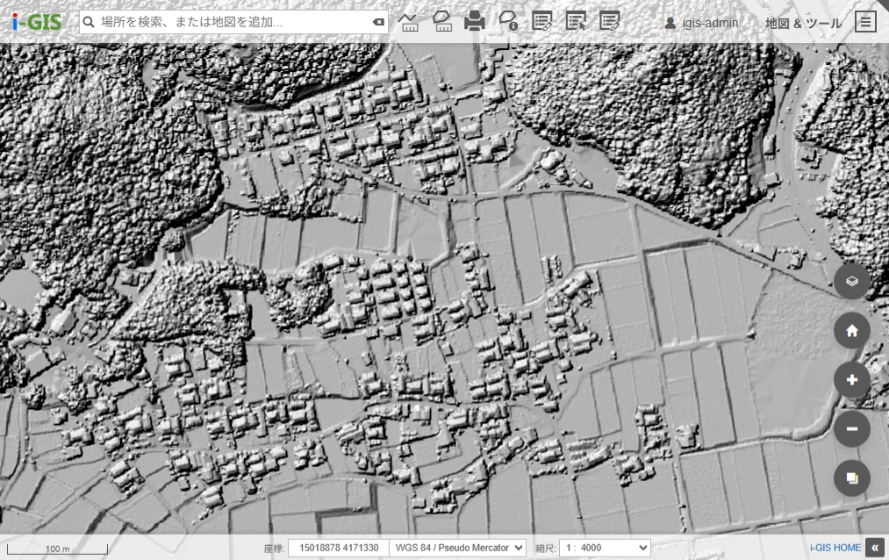

DEM 陰影図

DEM(数値標高モデル、Digital Elevation Model)によって作成した陰影図です。

DEM は、樹木、建物、橋などを除外した地面そのものの標高値をあらわすデータです。

DSM 陰影図

DSM(数値表層モデル、Digital Surface Model)によって作成した陰影図です。

DSM は、樹木、建物、橋などを含めた標高値をあらわすデータです。

CS 立体図、DEM 陰影図 および DSM 陰影図は、兵庫県が公開している 1m メッシュ数値地形図のデータを元にして作成されています。

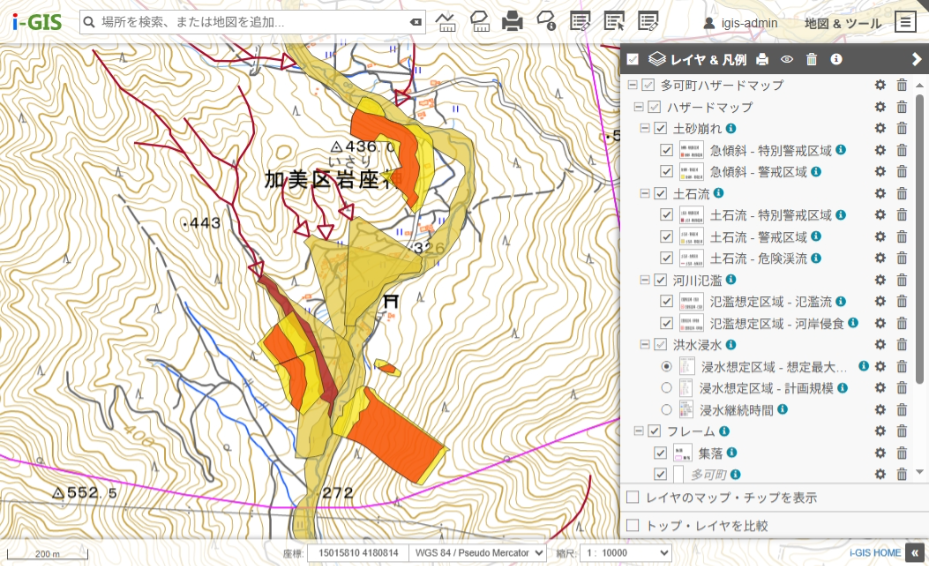

ハザードマップを見やすくするコツ

ハザードマップは初期状態では4種類すべてのマップが表示された状態になっています。 そのため、土砂崩れと土石流などは特にそうですが、警戒区域が重なりあって見づらくなる場合があります。 この問題を解決するためには、表示するレイヤを限定するのがお奨めです。

「レイヤ & 凡例」パネルを開く

まず、画面右上の「地図 & ツール」メニューから「レイヤ & 凡例」を選んでパネルを開きます。

現在は、土砂崩れと土石流のレイヤが両方とも表示状態になっており、重なって表示されています。

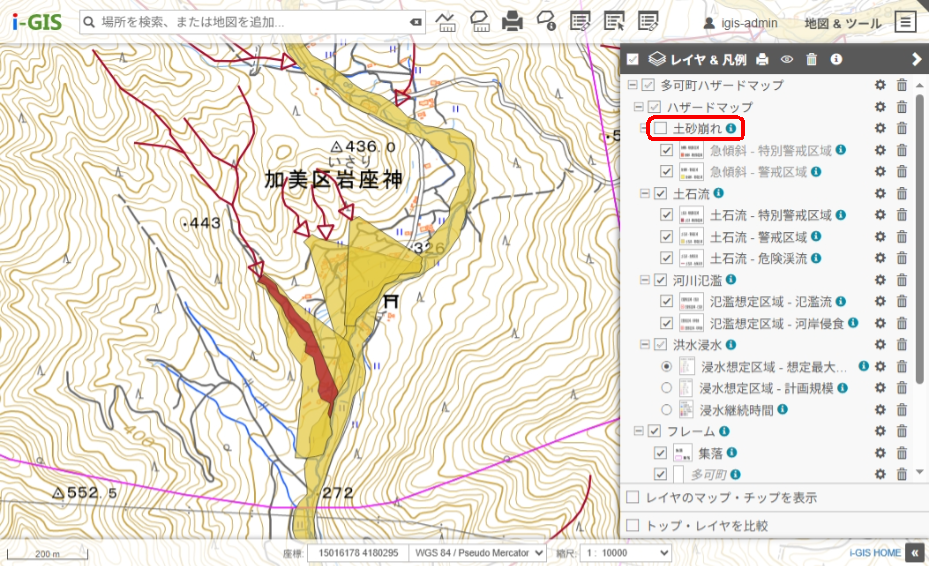

邪魔なレイヤを非表示にする

次に、チェックマークを外して、「土砂崩れ」のレイヤを非表示にします。

これで、土石流のレイヤだけが表示状態になって、見やすくなりました。

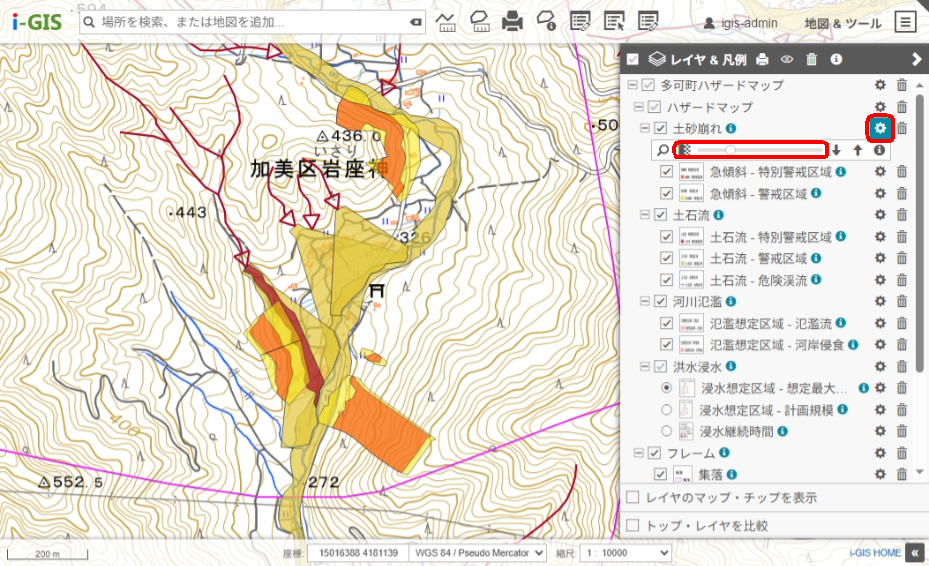

レイヤの透明度を調整する

レイヤを非表示にせず、透明度を調整することで重なったレイヤを見やすくすることも出来ます。

レイヤの設定ボタン(歯車のアイコン)を押すと、レイヤの透明度を変更するためのスライダが表示されますので、 適当な位置まで動かしてレイヤの透明度を上げます。

レイヤの透明度の初期値は 30%(左端)になっています。100%(右端)にすると完全に透明になって見えなくなります。 レイヤとその下にあるレイヤが両方とも見やすいようにスライダを調整して下さい。

ただし、ハザードマップでは、重なってもある程度は見えるように、あらかじめ各レイヤの透明度の初期値と下限値を 30% に設定していますので、 この方法の効果はかなり限定的なものになります。

一般的には、レイヤの透明度は 0% が初期値であり、下限値でもあります。その場合はスライダによる透明度の調整の効果がはっきりと出ます。

山の奥の方では土砂崩れや土石流は少ない?

土砂崩れと土石流のハザードマップを見ていると、山の奥の方では土砂崩れや土石流の警戒区域が少ないことに気付きます。

山の奥の方では土砂崩れや土石流は少ないのでしょうか?

おそらく、そんな事はないでしょう。地形次第で、同じように土砂崩れや土石流が発生する筈です。ただ、 人家や田畑、道路から遠く離れた山の奥では、土砂崩れや土石流が発生しても、 住民の生命や財産に影響を与える災害にはならないので、警戒区域には指定されていないということだと推測します。

外部リンク(出典等)

このハザードマップのデータは、国土交通省の国土数値情報ダウンロードサイト、および、兵庫県が公開しているオープンデータカタログより取得したものです。

ハザードマップについては、国土交通省の「重ねるハザードマップ」という簡単に使える便利なサービスがあります。 それを利用することも考慮したのですが、大縮尺表示時の画像の粗さや凡例の表示など、若干の不満が残りましたので、 ハザードマップの元のデータそのものを取得して利用することにしました。

- 国土交通省 | 重ねるハザードマップ

- 国土交通省 | 国土数値情報ダウンロードサイト

- 兵庫県 オープンデータカタログページ

- 国土地理院 | 基盤地図情報ダウンロード・サービス

- 農林水産省 | 農村集落境界データ

- 兵庫県 1m メッシュ・データ

2025-06-24